Elenco delle storie

DIMENSIONE DEI FONDI E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

-

Periodo StoricoDal Regno d'Italia a fine Ottocento

-

Argomento storicoL’agricoltura nella seconda metà dell'800

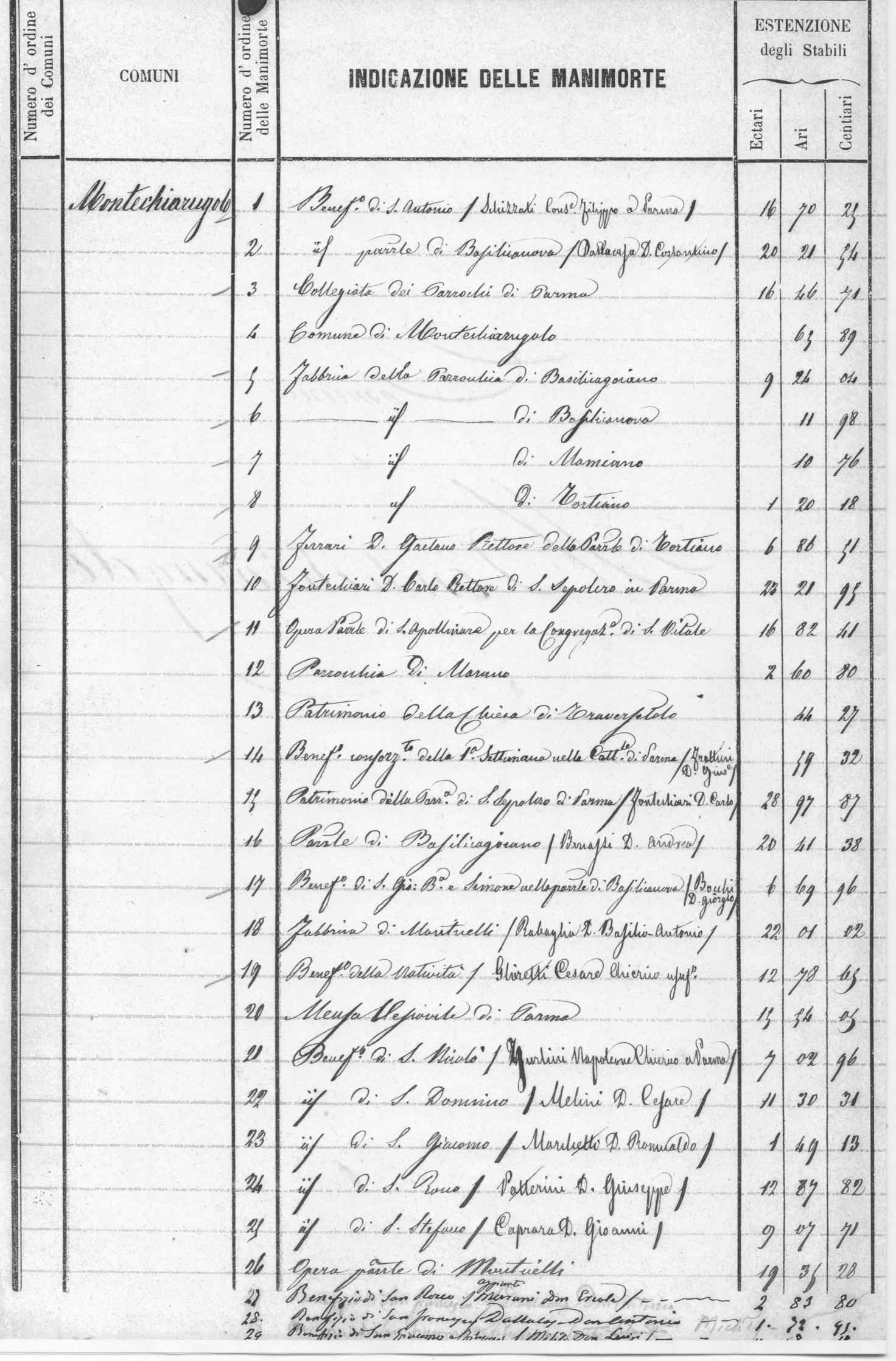

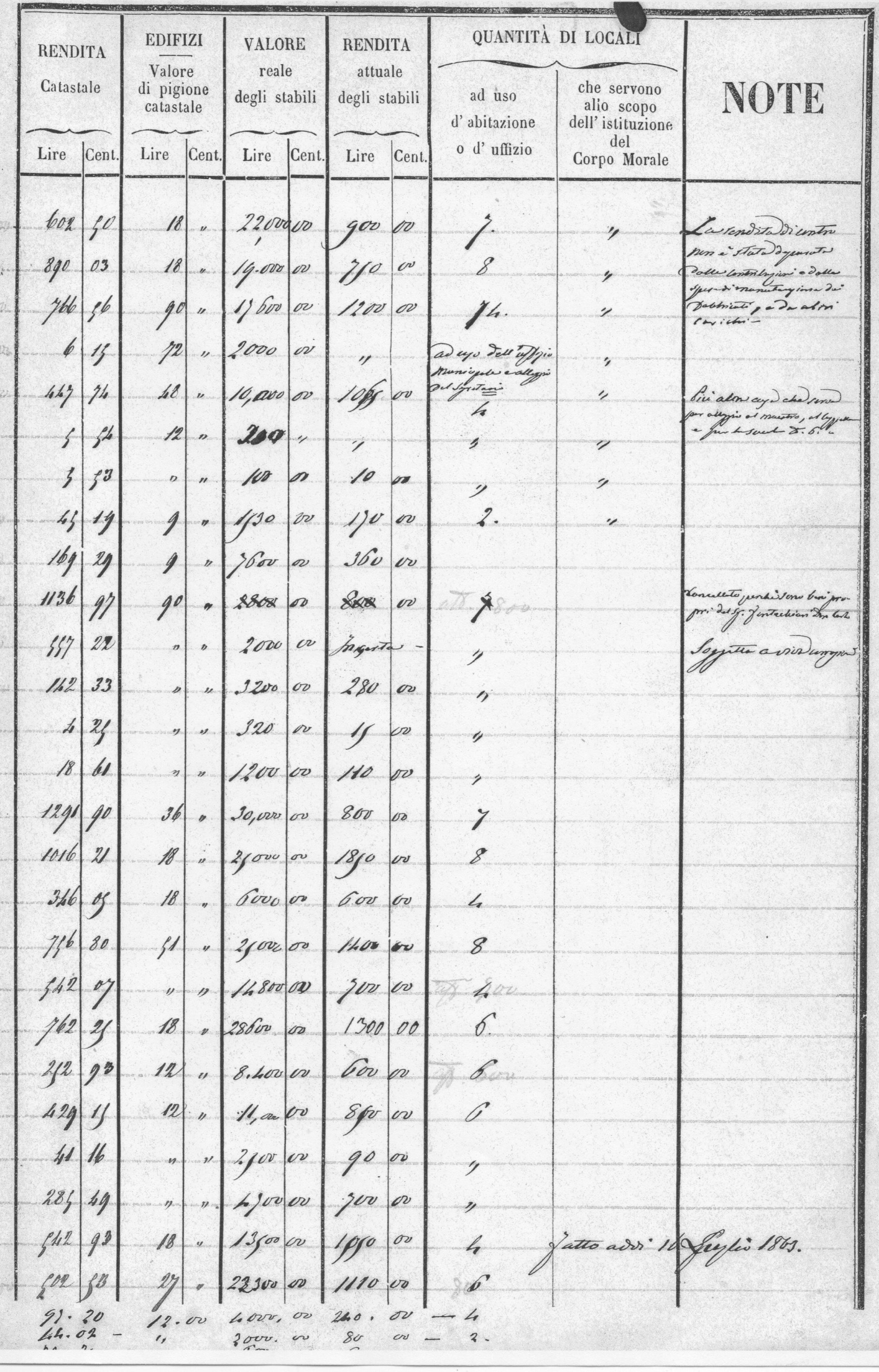

LA DIMENSIONE DEI FONDI AGRICOLI E PROPRIETA’- La ripartizione delle terre verso fine Ottocento (1883) è fortemente mutata rispetto al quadro rilevato nel ‘500, ove prevaleva la proprietà dei feudatari e degli enti religiosi, anche se poi vedremo che una grossa fetta di proprietari latifondisti, ora definiti privati, sono ancora famiglie nobiliari.

Distribuzione della proprietà nel 1883

|

Proprietari |

Ettari |

% del terreno |

Rendita in lire |

|

Privati |

2.569 |

57% |

102.549 |

|

Nobili |

1114 |

25% |

44.468 |

|

Demanio |

544 |

12% |

21.236 |

|

Enti religiosi |

264 |

6% |

10.673 |

Dagli stampati delle statistiche di produzione agricola emerge che i dichiaranti sono suddivisi in proprietari e fittavoli. Per ogni anno attorno al 1850 abbiamo:

Proprietari 150 – 160 Affittuari 85 – 90 Totali 240 – 250

Il dato si riferisce ovviamente ai soli poderi con colture seminative, ma dato che il totale delle terre seminate era di 2.000 ettari, si può pensare che rappresentassero la quasi totalità dei poderi di proprietà privata, esclusi cioè nobili, demanio ed enti religiosi. Il fatto che nella sottostante tabella si parli di 440 ditte (su 4500 ettari) significa che si considerano anche le categorie precedentemente escluse.

Dimensione ditte in ettari

|

Comune di Montechiarugolo |

Provincia di Parma |

||||

|

Dimensione |

N° ditte |

Superficie media ettari |

Superficie totale ettari |

% |

% sulla |

|

Piccola 0 – 10 |

361 |

1,6 |

562 |

12,5 |

22,3% |

|

Media 10 – 100 |

71 |

24,3 |

1.729 |

38,4 |

60,9% |

|

Grande > 100 |

8 |

276,5 |

2.212 |

49,1 |

16,8% |

|

TOTALE |

440 |

|

4.503 |

|

|

Risalta in particolare l'alta percentuale dei latifondi nel comune rispetto alla media provinciale, e questo si spiega con la non trascurabile proprietà demaniale e con le grosse proprietà nobiliari ancora presenti sul territorio, ad esempio :

- Proprietà del duca Cesarini Sforza 567 ettari;

- Marchesa Anna Pallavicino vedova Simonetta 214 ettari;

- Contessa Marianna Politi 187 ettari;

- Barone Attilio Mistrali 146 ettari;

- Meli Lupi Soragna 70 ettari;

- Marchese Lalatta 20 ettari;

- Famiglia Giovanardi ( non nobile ) 146 ettari;

- Mani morte ( proprietà della Chiesa ) circa 300 ettari

Certamente l’industrializzazione di un' area dipende da vari fattori, ma il fatto che la maggioranza delle grosse proprietà fosse ancora in mano a nobili, demanio e clero, non è stato di stimolo per l’avvio di attività diverse dall’agricoltura. D'altronde anche le poche famiglie borghesi Borri, Mariotti / Micheli gravitavano su Parma con attività notarili e quindi avevano ben scarsi interessi allo sviluppo delle attività del Comune.

L’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NELLA CAMPAGNA - Il già citato documento del 1500 ci ha mostrato come era ripartito il terreno agricolo tra coltivatori diretti, feudatari, Chiesa e privati cittadini. Nell'Ottocento sono spariti i feudatari, anche se sono sempre consistenti le proprietà nobiliari, ma fortemente ridotti i poderi della Chiesa. La gestione dei poderi era diversificata ed esisteva una ben distinta gerarchia di ruoli. In dettaglio :

- I proprietari terrieri - Potevano essere famiglie nobili o benestanti, lo Stato e la Chiesa. Generalmente solo nel caso di piccoli poderi il proprietario operava direttamente come coltivatore diretto; nei poderi maggiori, la terra era affidata ad affittuari o mezzadri.

- I fittavoli – Generalmente i grossi poderi, soprattutto quelli di proprietà nobiliare, della Chiesa e dello Stato, venivano affidati ad fittavolo, che versava una quota annua e si impegnava a garantire il buon stato del podere ( interessante un contratto di affitto del 1850 riportato nelle memorie di Giorgio Casalini). L’affittuario a sua volta poteva svolgere il ruolo di coltivatore, con o senza dipendenti, o affidare l’attività ad un mezzadro.

- I mezzadri – Spesso era una famiglia di tipo patriarcale che assumeva la gestione del fondo, investiva una parte di capitale per attrezzatura e bestiame ( generalmente il 50% ) e spartiva con il proprietario o il fittavolo i proventi del lavoro. Anche questa categoria poteva operare con la sola famiglia o servirsi di salariati.

- I famigli da spesa – Era in genere una famiglia che abitava e lavorava sul fondo alle dipendenze del gestore e riceveva una paga annuale ( ad esempio 100 lire per quattro uomini). Aveva la possibilità di allevare il maiale e i bachi da seta e la disponibilità di un pollaio; poteva coltivare due biolche di terreno per produrre melica e canapa per uso famigliare. Il contratto era annuale e poteva essere rinnovato o rescisso con quaranta giorni d’anticipo rispetto al giorno di S. Martino.

- I braccianti – Erano chiamati al bisogno ed erano pagati solo per i giorni lavorati che potevano variare da zona a zona. In genere potevano contare su sette o otto mesi di attività.

- I famì da fagot – Generalmente erano ragazzi tra gli 11 e i 18 anni, che il 25 maggio erano affidati dalle famiglie più povere a mezzadri o fittavoli, i quali fornivano loro vitto e alloggio, qualche bene in natura ai genitori e, per i primi anni, nessun tipo di salario. Quasi sempre dormivano nelle stalle in inverno e nei fienili d'estate.

-

Data creazioneMartedì, 05 Maggio 2020

-

Ultima modificaMercoledì, 09 Agosto 2023