Elenco delle storie

IL TERRITORIO NEL CONTESTO POLITICO DI PARMA

-

Periodo StoricoDalla preistoria all’Ottocento

-

Argomento storicoLe invasioni barbariche, Carlo Magno e i Comuni dal 400 al 1.200 D.C.

Per comprendere le vicende del nostro territorio, è indispensabile tracciare una breve sintesi dell’evoluzione politica dell’area parmense. Dopo la serie di invasioni e conquiste delle varie tribù barbariche, con l’arrivo dei Franchi nel 774 venne instaurato il sistema feudale . Nell' 877 l’imperatore concesse l’autorità civile sulla città al Vescovo di Parma. Successivamente con atti del 939 e 962 si estese tale autorità anche ai territori del contado, compresa quindi l’area dell’attuale comune di Montechiarugolo. Nel 1035 nacque la carica di Vescovo Conte la cui autorità si estendeva su tutta la Diocesi. Le prime abitazioni del colle di Montechiarugolo erano certamente posteriori al 950, in quanto precedentemente l’area era del tutto boschiva.

Si stima che la nascita del Comune di Parma, possa risalire al 1106 e, già nel 1200, le nuove classi emergenti di artigiani e commercianti cercarono di creare un governo autonomo della città e del contado, svincolato dal potere ecclesiastico impersonato dal Vescovo. Di questo periodo è la consacrazione del Duomo, mentre il Battistero sarà costruito nella seconda metà del 1200.

Nel 1150 il Comune di Parma affidò a Guido Anselmo Sanvitale il feudo di Montechiarugolo, comprendente i territori di Montechiarugolo, Tortiano, Basilicagoiano e S. Geminiano. Il Vescovo Conte venne così estromesso. Nel 1173 i Sanvitale portarono a termine la chiesa di S. Quintino di Montechiarugolo che sarà poi donata all'abbazia di Santa Felicola.

Tramite il documento definito “il breve” del 1191, il Comune affermò che il Vescovo non poteva esercitare la giustizia sulle terre comunali, ma i residenti, “con la sola esclusione di Montechiarugolo“, per ottenere giustizia, dovevano recarsi in città presso gli uffici comunali. Ne nacque una vertenza: il Vescovo scomunicò il Podestà, quindi scrisse all’Imperatore perché impedisse l’insediamento di un magistrato in città e infine si appellò al Papa. Nei vari documenti inviati al Papa, il Vescovo elencava i propri diritti da tempo esercitati su strade, fiumi, trasporti e beni di persone decedute senza testamento. Formalmente venne data ragione al Vescovo, ma gradualmente il Comune avviò l’acquisizione dei poteri sulla gestione della città.

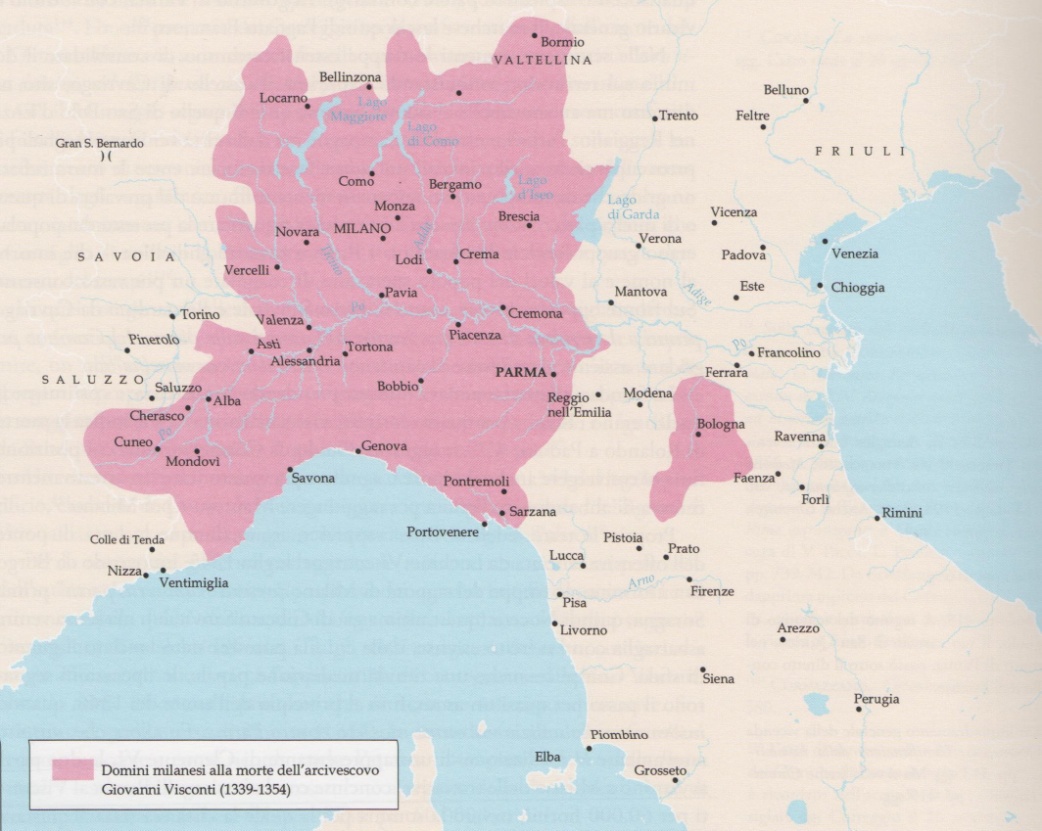

In questa chiave di crescente autonomia del Comune nei confronti della Chiesa, le famiglie nobili dell’area parmense cercarono di inserirsi nel governo del Comune per accrescere il loro potere politico e territoriale. Parallelamente anche le signorie confinanti, Scaligeri, Estensi e Visconti, guardavano a Parma come possibile ampliamento dei loro territori. Assistiamo così ad un interminabile serie di alleanze e scontri tra nobili parmensi, ora guelfi ora ghibellini, appoggiati dall’una o dall'altra signoria.

Nel 1245 le famiglie dei Da Correggio e dei Rossi, entrambe di parte Ghibellina, furono costrette ad uscire da Parma dichiaratamente Guelfa.

Nel 1248 Federico II in lotta col Papato, appreso che dopo la scomunica subita ad opera di Innocenzo IV, Parma era uscita dall’alleanza con l’Imperatore per passare al campo papale, decise di punire la città. Giunto col suo esercito ad ovest della città (probabilmente presso l’attuale Valera) pose le basi di una nuova città, chiamata Vittoria, nella quale avrebbe trasferito la popolazione una volta conquistata e rasa al suolo Parma. Ciononostante, dopo alcuni mesi dal suo arrivo, l’esercito dei parmigiani uscì dalla città approfittando dell’assenza dell’Imperatore e ingaggiò una battaglia, sconfiggendo le armate imperiali e conquistandone l’intero tesoro, corona compresa. Nella seconda metà del 1200 si erano già sperimentati governi sul modello delle signorie, in particolare con Ghiberto da Gente. In quel periodo si riacutizzarono le tensioni tra Guelfi e Ghibellini. Nel 1286 venne ultimato il ponte sull’Enza lungo la via Emilia ( allora via Claudia). Dopo alcuni decenni i Rossi e i Da Correggio tornarono in città; per un certo periodo questi ultimi parteciparono al governo del Comune. Nel 1313 i Sanvitale, feudatari di Montechiarugolo, si ribellarono ai Da Correggio del Comune di Parma, alleandosi con i Rossi, l’Imperatore e i Visconti. La furia ghibellina di quest’alleanza si scaricò sul monastero di S. Felicola che subì pesanti distruzioni. La reazione delle truppe parmigiane, guidate dal Da Correggio, si rivolse al castello di Montechiarugolo, lo conquistò, chiuse i fossati e distrusse la torre. Nel frattempo i Rossi diventarono guelfi e aumentarono la loro influenza sulla città. Nel 1322 scoppiarono le lotte tra i Rossi e i Sanvitale con pesanti distruzioni per entrambe le parti. Il potere dei Rossi andò consolidandosi e, nel 1329, Rolando Rossi venne nominato Capitano perpetuo di tutte le milizie del Comune di Parma. Ci fu un tentativo, fortemente osteggiato, di trasformare il Comune in Signoria e la carica decadde. Continuarono le alleanze e scontri ora con gli uni ora con gli altri dei Da Correggio, dei Rossi e dei Sanvitale sino al passaggio di Parma sotto il dominio dei Visconti di Milano nel 1346. Di questo periodo è il soggiorno del Petrarca a Parma. Vari documenti confermano che trascorse molto tempo a Monticelli. Il senatore Micheli ritiene che l’edificio ove il Petrarca dimorò fosse un’abitazione costruita sopra le rovine del castello di Monticelli, attualmente villa Micheli – Mariotti. Nel 1385 le popolazioni del contado estremamente discriminate dai cittadini in termini di tributi, organizzarono una rivolta alleandosi con la plebe comunale. Circa 2.000 contadini e un folto gruppo di plebei cittadini diedero l’assalto alla città e alla fine ottennero alcuni benefici fiscali.

Dominio dei Visconti nel 1350

Nel 1402, in seguito alla morte di Gian Galeazzo Visconti, si riaccesero appetiti e dunque lotte tra i nobili parmensi.

-

Data creazioneMartedì, 17 Marzo 2020

-

Ultima modificaMercoledì, 18 Dicembre 2024