Elenco delle storie

ALTRI ALLEVAMENTI

-

Periodo StoricoLa modernità: dal 900 al 1940

-

Argomento storicoL’agricoltura nella prima metà del ‘900

Pecore. Il toponimo "Pecorile" presente in due zone del Comune e alcuni documenti romani che decantano la produzione laniera della zona, testimoniano che gli allevamenti ovini erano un tempo molto diffusi. Attualmente invece, in base ai censimenti del 2000, possiamo dire che è presente un limitatissimo numero di capi. Durante la seconda guerra mondiale si cercò di allevare le pecore che fornivano la lana per maglie e pullover. La custodia delle pecore era affidata ai ragazzi durante il loro tempo libero, altrimenti venivano legate singolarmente ad un palo con una funicella lunga qualche metro nell’area dove cresceva un po’ d’erba, per non lasciarle scorrazzare nei prati. La tosa avveniva due volte all’anno, ottobre ed aprile. Prima della tosatura però si portavano le pecore in un corso d’acqua per un primo lavaggio della lana. Dopo la tosatura la lana veniva lavata e stesa al sole ad asciugare. Per poterle tosare in sicurezza le pecore venivano legate con le quattro zampe unite. Si usava un grosso paio di forbici appositamente realizzate. Dopo la tosatura la pecora era irriconoscibile sia come aspetto che come dimensioni. Riteniamo curioso riportare una memoria dell’allora ragazzo E. Mazzoni di San Geminiano:

"Avendo soltanto due femmine, per allevare qualche agnello, si doveva trovare un maschio in prestito per la riproduzione. Compito anche questo piuttosto ingrato e affidato ai ragazzi. Vi era una famiglia di Tortiano che lo concedeva in prestito. Si doveva andare a Tortiano in due con un’unica bicicletta. Una volta prelevato il montone, io lo tenevo con una cordicella e procedevo a piedi, mio fratello più grande mi seguiva adagio in bicicletta. In mancanza di strade più comode si arrivava a ridosso del ponte di Montecchio, poi si imboccava il sentiero dell’Enza e dopo un’infinità di giri e di curve si arrivava all’inizio di via Resga ad un chilometro da casa. Gli indumenti ottenuti con la lana di pecora avevano una buona tenuta termica, ma procuravano un fastidiosissimo prurito."

MAIALE – Nel secolo scorso era molto diffuso l’allevamento del maiale presso le imprese agricole. Una femmina (la zana) partoriva cinque o sei maialini all'anno: alcuni venivano venduti da lattonzoli quando raggiungevano i 20-30 chili, mentre almeno due si allevavano per uso diretto, o per venderli una volta pronti per la macellazione. Le razze allevate nella prima metà del secolo producevano molto grasso, largamente utilizzato nella cucina emiliana, al posto dell'olio che costava troppo. Gradatamente però, con il mutare delle abitudini alimentari, vennero selezionate razze più performanti in termini di rapporto carne / grasso. I maschi, allevati per farne salumi, venivano castrati e quando, in rari casi, l’operazione era mal eseguita, la carne e il grasso emanavano odori pestiferi e il lavorato veniva svenduto sottocosto.

I maiali venivano allevati in un ambiente basso (stabi), generalmente di meno di due metri d’altezza e due di lato, posizionato in portichetti ove il piano superiore era dedicato a ripostigli per legna, piccoli attrezzi e spesso un pollaio. Normalmente ogni ambiente ospitava una coppia di castrati per gli allevamenti domestici. La porcilaia era dotata di una vasca rettangolare di circa un metro, posta lungo una parete, con uno dei lati stretti che raggiungeva l’esterno, per permettere d’introdurre il cibo senza entrare nel locale. La porta era composta da due ante sovrapposte munite di catenacci; l’anta superiore fungeva da finestra per dare luce, areare e ispezionare i maiali. Il pavimento, con fondo di terra e in lieve pendenza, era dotato di uno scolo collegato con una cisterna per la raccolta del liquame.

L’allevamento più intensivo avveniva nei caseifici, poiché il sottoprodotto della lavorazione di burro e formaggio, il siero, aveva un discreto valore nutritivo ed era usato come base per la preparazione del cibo da maiali (la zota). Dalle denunce daziarie del 1946 risulta che quasi 500 famiglie che generalmente abitavano in una corte agricola, allevavano uno o più maiali, per un totale di 1500 capi. Le famiglie più povere si tenevano una parte dei salumi e vendevano prosciutti, spalle e coppe; nei casi di maggior povertà si vendeva tutto il maiale e, come ci ricorda il nostro concittadino Ponzi, si tenevano solo le ossa e un poco di lardo. Il grosso della produzione era quindi di tipo familiare e durava all’incirca un anno: negli ultimi mesi la crescita era modesta, ma migliorava la qualità della carne destinata a trasformarsi in salumi. L’uccisione e lavorazione della carne avveniva in inverno, da dicembre a febbraio. Era il periodo ideale poiché il freddo conservava le carni, non c'erano mosche e altri insetti; inoltre i contadini e i norcini, che in genere erano essi pure contadini, erano liberi dai lavori dei campi.

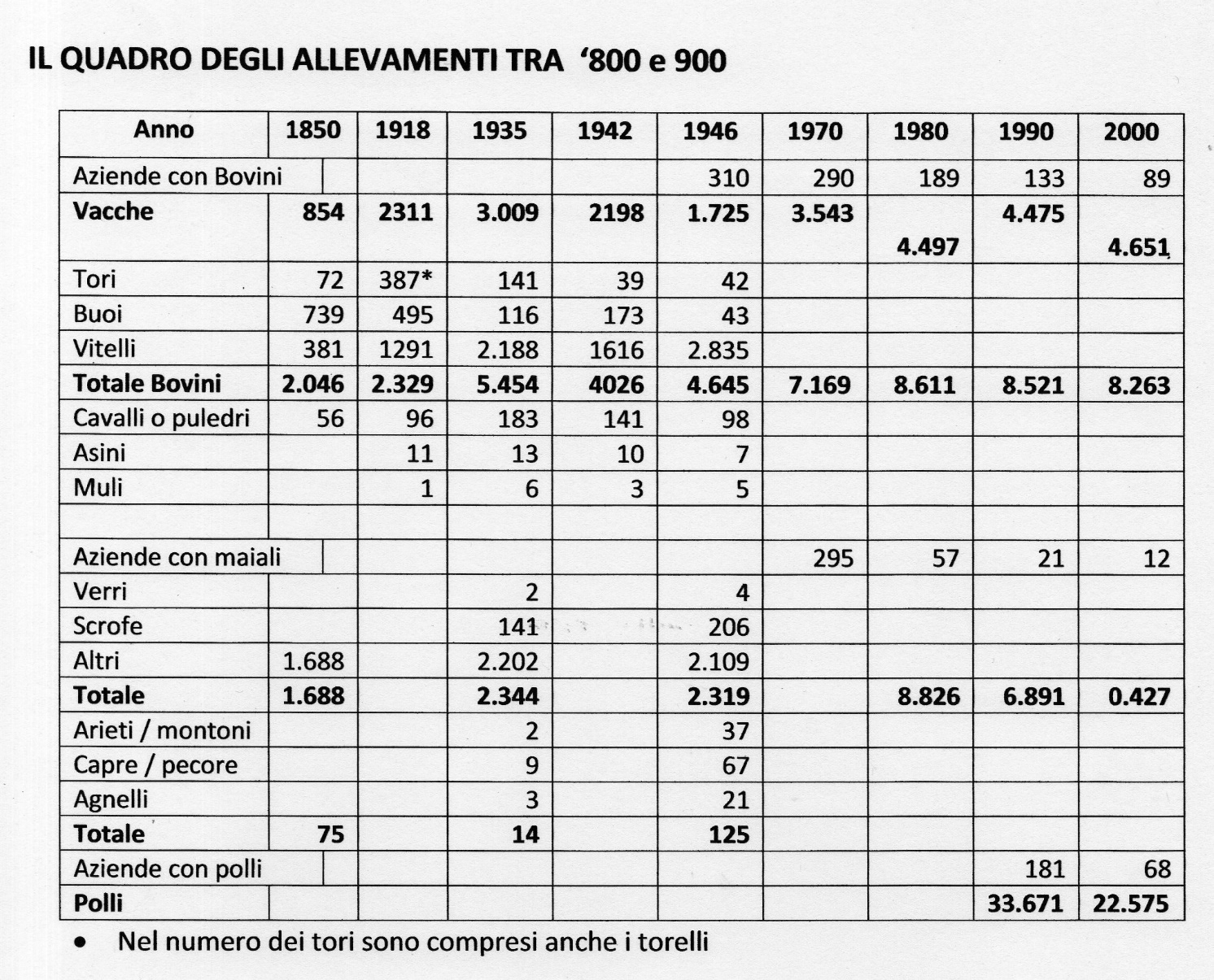

In base ai dati del 1946, il totale dei suini del comune era rappresentata da:

- Verri per la monta 4

- Fattrici (scrofe) 206

- Maiali e lattonzoli in allevamento (castrati) 2.109

Il cibo … Il maiale è un animale onnivoro, ma negli allevamenti l'alimentazione è essenzialmente vegetariana. Nell’antichità, con l’allevamento brado, uno dei cibi preferiti era costituto dalle ghiande. Nei tempi più recenti, l’alimentazione dei maiali allevati dalle famiglie era sostanzialmente costituito da crusca e farina gialla impastate con acqua e qualche avanzo di cucina, nonché scarti di frutti, come pere e mele. Per i caseifici la variante primaria era costituita dal siero col quale s’impastavano crusche e farine.

La norcineria - L’attività era gestita dallo specialista, il massen (norcino) e un aiutante, in genere contadini, che nei tre mesi invernali macellavano dai 40 ai 60 maiali. Tenuto conto dei circa 2.000 maiali, nella prima metà del secolo scorso sarebbero stati necessari una quarantina di norcini, ma probabilmente molti contadini gestivano in proprio la lavorazione e coloro che operavano per conto terzi non superavano la decina.

Come si vede dalla tabella sottoesposta dai circa 2.000 capi dell’Ottocento e primo Novecento, verso fine secolo si è passati agli 8-10.000 capi, ma quasi totalmente allevati in modo industriale. L’allevamento casalingo, per uso diretto del contadino, oggi si è ridotto a poche decine di capi.

Il mattino presto il maiale veniva ucciso e poi diviso in mezzene che venivano appese con ganci ad un soffitto per farle raffreddare. Il giorno successivo si procedeva al sezionamento dei vari pezzi di carne.

|

|

|

| divisione in mezzene | Mezzene |

|

|

|

| Tagli di carne per i salumi grandi come culatello, spalle, ecc. | Salami, salamini e cotechini |

Gli animali da cortile - Immancabili erano i pollai per le galline, allevate sia per l’uso delle carni, sia per le uova. Per i maschi c'erano due possibilità: venire castrati da piccoli per farne capponi o finire precocemente in padella. L’allevamento partiva naturalmente dalle uova che, prodotte da galline accuratamente fecondate dal gallo, erano pronte per essere covate. Dopo 21 giorni di cova nascevano i pulcini che per i primissimi giorni venivano tenuti sotto una gabbia (la corga), poi erano lasciati liberi sotto l’attenta tutela della chioccia che assumeva un’inaspettata aggressività verso chi si avvicinava ai suoi protetti.

Chioccia con i suoi pulcini

Erano inoltre allevati altri animali da cortile come le anatre, nelle tipologie sioreni, nadar mut, poi i tacchini e le oche le cui piume erano utilizzate per imbottire cuscini e trapunte.

I conigli venivano allevati in apposite gabbie, che potevano contenerne due o tre, mentre la coniglia che aveva partorito stava da sola. Le pelli dei conigli venivano vendute agli straccivendoli che periodicamente passavano di casa in casa.

Gli animali da cortile, seppure allevati prioritariamente per un consumo diretto, in parte andavano a rifornire il mercato, che nella prima metà del '900 non poteva ancora contare su allevamenti industrializzati. Per vendere gli animali si poteva andare al mercato di Traversetolo, generalmente in bicicletta con il cavagn, oppure più comodamente affidarsi al “polarol” che veniva a casa. L’allevamento industriale dei polli nel nostro comune si è sviluppato verso fine del secolo scorso e si è esaurito all’inizio del 2000.

L’apicoltura - Nel nostro territorio non è mai stata un'attività particolarmente sviluppata, anche se dal censimento del 1860 risulta che nel Comune, distribuiti tra le varie frazioni, erano presenti ben 178 favi. Attualmente si contano una decina di allevatori.

Alveari in prossimità dell’Enza

-

Data creazioneLunedì, 01 Giugno 2020

-

Ultima modificaLunedì, 17 Luglio 2023