Elenco delle storie

ALLEVAMENTI BOVINI

-

Periodo StoricoLa modernità: dal 900 al 1940

-

Argomento storicoL’agricoltura nella prima metà del ‘900

L’area del nostro Comune dispone da secoli di un'ottima rete di canali irrigui che ha sempre permesso fiorenti coltivazioni, in particolare del foraggio. La tabella allegata, purtroppo incompleta, ci mostra comunque come il numero di bovini sia costantemente cresciuto (salvo nel periodo della seconda guerra mondiale), mentre si è ridotto il numero di aziende, passando quindi da stalle con una dozzina di capi alle attuali con alcune centinaia.

|

Anno |

1850 |

1918 |

1935 |

1942 |

1946 |

1970 |

1980 |

1990 |

2000 |

|

|

Aziende con Bovini |

|

|

310 |

290 |

189 |

133 |

89 |

|||

|

Vacche |

854 |

2311 |

3.009 |

2198 |

1.725 |

3.543 |

4.497 |

4.475 |

4.651 |

|

|

Tori |

72 |

387* |

141 |

39 |

42 |

|||||

|

Buoi |

739 |

495 |

116 |

173 |

43 |

|||||

|

Vitelli |

381 |

1291 |

2.188 |

1616 |

2.835 |

|||||

|

Totale Bovini |

2.046 |

2.329 |

5.454 |

4026 |

4.645 |

7.169 |

8.611 |

8.521 |

8.263 |

|

Il rapporto numerico tra vacche e buoi - Nell’Ottocento le vacche producevano molto meno latte rispetto ad oggi; anche il prezzo era molto inferiore, per cui si previlegiava l'allevamento dei buoi che erano utilizzati nel lavoro dei campi e fornivano la carne. All'inizio del Novecento cominciò a verificarsi il fenomeno contrario: la crescente diffusione del parmigiano richiedeva una più elevata produzione di latte, quindi le mucche acquisirono maggiore importanza e soppiantarono i buoi anche nel lavoro dei campi. Dal 1970 ad oggi il numero delle vacche è rimasto pressoché stabile, ma la resa di latte pro capite è passata da circa 10-15 a 30-40 litri al giorno.

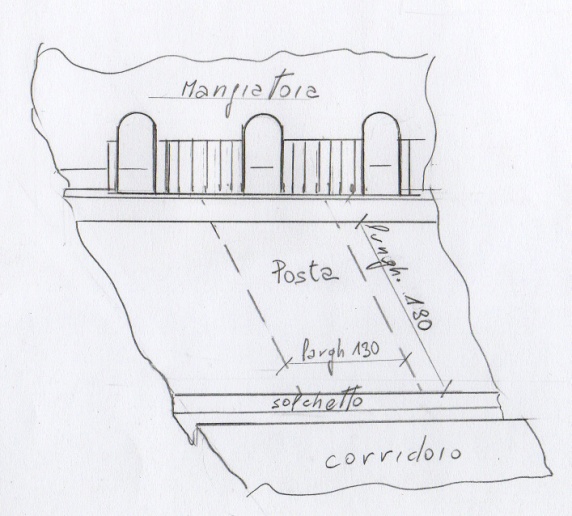

Le poste nella stalla – Generalmente la posta della mucca ha un'ampiezza di 130 e una lunghezza di 180 cm; la mangiatoia ha una larghezza di circa 50 cm e una profondità di 35 cm. Il solchetto è profondo 20 cm.

|

|

|

|

|

|

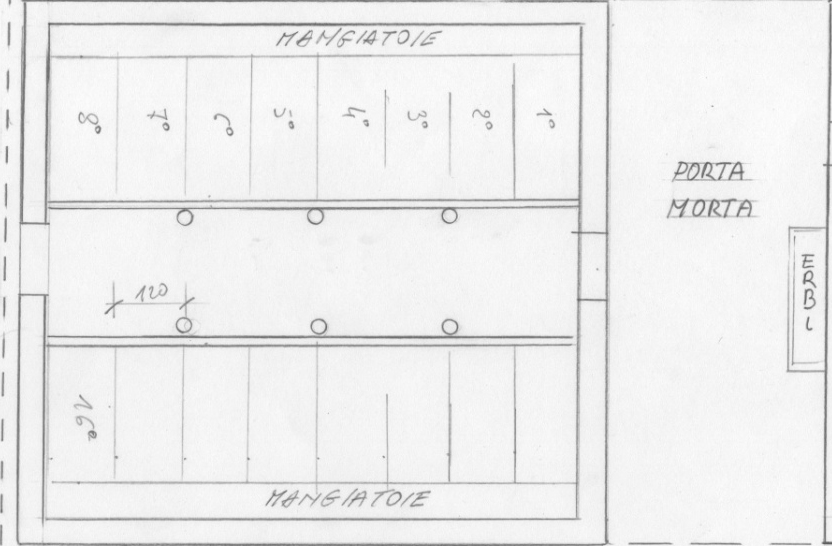

L’abbeveraggio – Nella prima metà del Novecento, l’abbeveraggio delle mucche avveniva a mezzo di bigonci installati contro la mangiatoia tra due poste e riempiti con secchi d’acqua prelevata da un vascone (l'erbi) situato sotto la porta morta e riempito a sua volta con la pompa a mano (al sambòt). A volte le mucche erano accompagnate fuori ad abbeverarsi nella vasca. Se si disponeva di canali irrigui, veniva costruita una peschiera, dalla quale si prelevavano i secchi d’acqua. Nel dopoguerra con l’elettrificazione dei pozzi, la distribuzione dell’acqua era assicurata da apposite pilette poste sulla mangiatoia. Nei primi impianti le pilette erano in cemento e il livello dell’acqua era mantenuto da vasche dotate di regolatori di livello a galleggiante. Successivamente le pilette divennero in metallo e furono dotate di sistemi di apertura azionati dal muso della vacca.

|

|

|

Nell'Ottocento l'allevamento bovino era fondamentalmente destinato a fornire animali da tiro, prima che alla produzione del latte. Per questo le mucche e i cavalli erano dotati di zoccoli e il traino dei carri e degli aratri avveniva tramite l’utilizzo di un giogo.

|

|

|

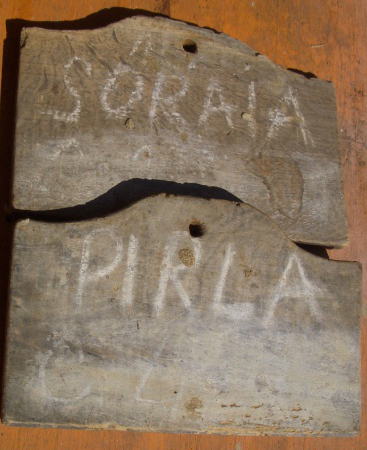

Solo più tardi si diede maggiore importanza alla produzione di latte. I vitelli maschi erano generalmente destinati alla macellazione, mentre le femmine venivano allevate per rimpiazzare le mucche più vecchie. Le mucche da latte vivevano in una posta fissa per tutta la vita, erano identificate da una tabella che riportava il loro nome, in genere abbastanza curioso. Il vaccaro non solo le alimentava e le mungeva, ma dedicava molta attenzione anche alla pulizia, usando una particolare spazzola metallica detta “streggia” .

|

|

|

Il latte munto era raccolto in un secchio. Il vaccaro, per adattarsi all’altezza delle mammelle, utilizzava uno sgabello con un solo piede, dotato di una corda, che veniva fissato alla cintura.

I maschi (torelli) erano generalmente venduti appena svezzati, oppure allevati per essere macellati..

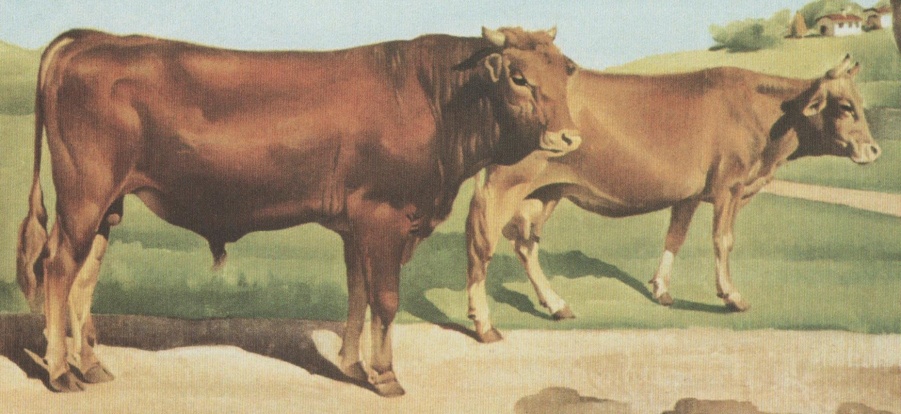

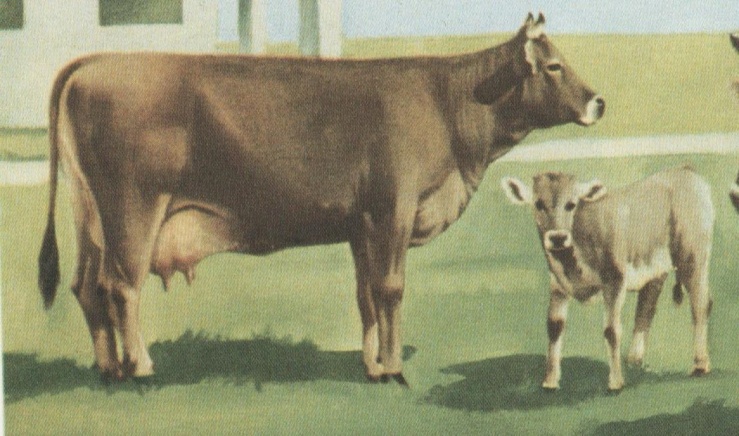

Le razze allevate nei primi anni del Novecento erano definite nostrane, probabilmente di origine reggiana e modenese; gradatamente venne introdotta la razza bruna alpina di origine svizzera (Sguissri) a sostituire le nostrane, che nel ‘46 erano già ridotte al 10-15%. Un dato che segnala questa trasformazione è la classificazione dei “tori da monta” per i quali, nel 1926, Montechiarugolo viene classificato al 4° posto nella provincia, con 115 tori approvati:

|

Razza del toro |

Nostrana |

Bruno alpina |

Olandesi ( frisone) |

|

Quantità |

29 |

89 |

2 |

|

Percentuale |

24,1% |

74,2% |

1,7% |

Razza Formentina ( nostrana)

|

|

| Razza Bruna Alpina | Razza Frisona (olandesi) |

Nel 1929, ad un concorso provinciale di allevatori, vengono premiate tre aziende locali per i notevoli risultati nella produzione di latte, che si aggirava tra i 30-31 quintali all'anno per vacca. Le imprese premiate furono :

|

La corte di Marcellino Mutti |

400 biolche |

167 capi, di cui 97 vacche, 3 tori di razza bruno alpina, uno nostrano |

|

La Torre di Giovanardi |

200 biolche |

83 capi, di cui 48 vacche, 1 toro razza bruno alpina |

|

Corneto - casino di Conforti |

350 biolche |

80 capi, di cui 38 vacche, 1 toro razza non dichiarata |

Queste aziende erano particolarmente abili nell’allevamento bovino finalizzato alla produzione di latte. Oltre a selezionare la razza, integravano l’alimentazione tradizionale con circa tre quintali di mangime all'anno per mucca,.

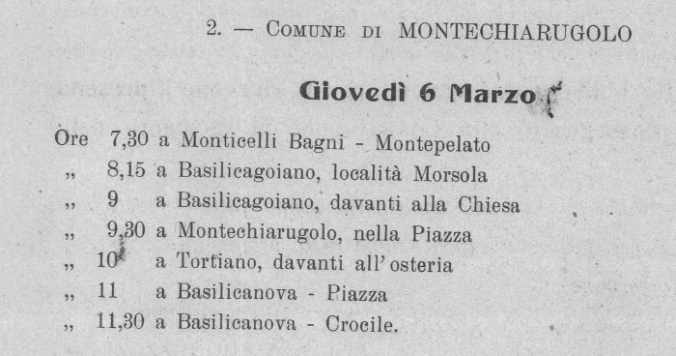

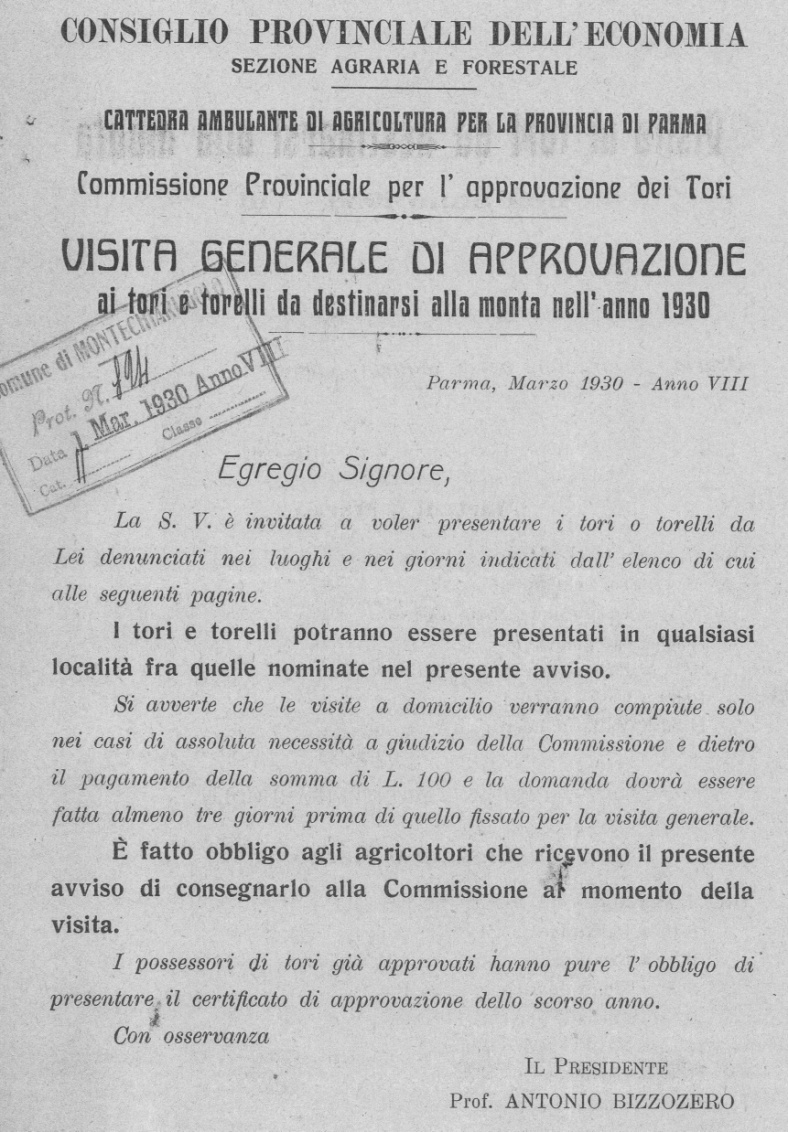

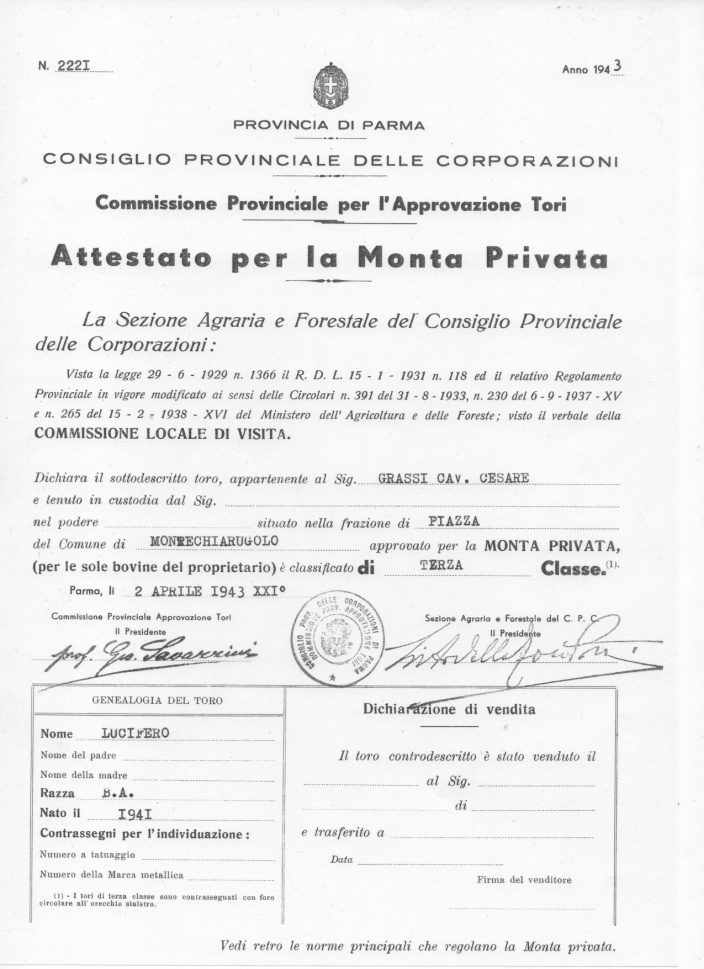

La verifica dei tori - Con l’evidente intento di migliorare il patrimonio genetico dei bovini, i tori erano esaminati da una commissione giudicante, che li qualificava idonei o meno alla monta.

Spostare e gestire un toro in sicurezza non era sempre facile, quindi si utilizzava un attrezzo denominato “moragna” che, inserito nelle narici, consentiva una relativa tranquillità.

Di seguito si riporta un documento del Bizzozero (Cattedra ambulante dell’Agricoltura) datato 1930, ove si fissano gli appuntamenti:

E’ curiosa la dicitura relativa a Monticelli, definito” Monticelli Bagni”, seguito da "Montepelato", vecchio toponimo.

La pratica di controllo proseguì anche nel periodo bellico come attesta il certificato di idoneità (di terza classe) del toro Lucifero, datato 1943.

Dopo varie sperimentazioni nella seconda metà del secolo scorso si introdussero massicciamente le frisone (bianche e nere) provenienti dall’Olanda. In principio erano osteggiate perché ritenute inadatte al traino e più delicate di salute. Nel ‘67 le frisone erano già la maggioranza e ora sono quasi la totalità. La mungitura (a parte alcuni esperimenti) è rimasta di tipo manuale sino agli anni Sessanta: il vaccaro, munito di sgabello con un singolo piede fissato alla cintura, si sedeva di fianco alla mucca, le legava la coda, quindi, dopo un rapido massaggio alle mammelle, cominciava a mungere il latte dentro un secchio. Nel 1960 comparvero le prime mungitrici e nel 1970 la quasi totalità delle stalle utilizzava la mungitrice elettrica. Dapprima era di tipo portatile dotata di contenitore di raccolta, poi fu dotata di tubazioni che convogliavano il latte direttamente nel serbatoio. Nelle stalle più moderne ora sono comparse le sale di mungitura nelle quali la mucca arriva autonomamente. Con la selezione delle razze, il sistema meccanico di mungitura e l’introduzione di sfarinati nell’alimentazione, la produzione pro capite di una vacca è decuplicata: dai 700 litri all'anno del 1800, si arriva oggi, con le frisone, a 7.000 litri all'anno.

Per la fecondazione, se il toro non era presente nel piccolo podere, la mucca veniva portata in un’altra stalla. Oggi invece la fecondazione è al 100% effettuata dal veterinario. Per evitare che il vitello sia troppo grosso, con rischi nel parto, il seme deve appartenere ad un toro non troppo giovane. E' possibile anche scegliere il sesso del nascituro: si preferiscono generalmente le femmine per rimpiazzare le vacche più vecchie. Un tempo i vitelli in esubero venivano venduti. Si ricorreva allora ad un intermediario ( al mediator), che si recava nella stalla, stimava il peso dell’animale e, in base alla sua conoscenza del mercato, presentava l’offerta di acquisto, naturalmente con tutta l’arte di imbonimento e trattativa per realizzare un buon affare, lasciando il venditore convinto di aver ottenuto un ottimo prezzo.

Ormai sparite, ma un tempo in gran voga, erano le fiere bovine alle quali venivano portati con orgoglio i propri capi migliori per partecipare alle gare. Montechiarugolo fu sede di fiera nei seguenti anni:

|

1832 |

1856 |

1866 |

1869 |

1873 |

1879 |

1897 |

1903 |

1913 |

1922 |

1929 |

1938 |

-

Data creazioneGiovedì, 28 Maggio 2020

-

Ultima modificaLunedì, 06 Maggio 2024