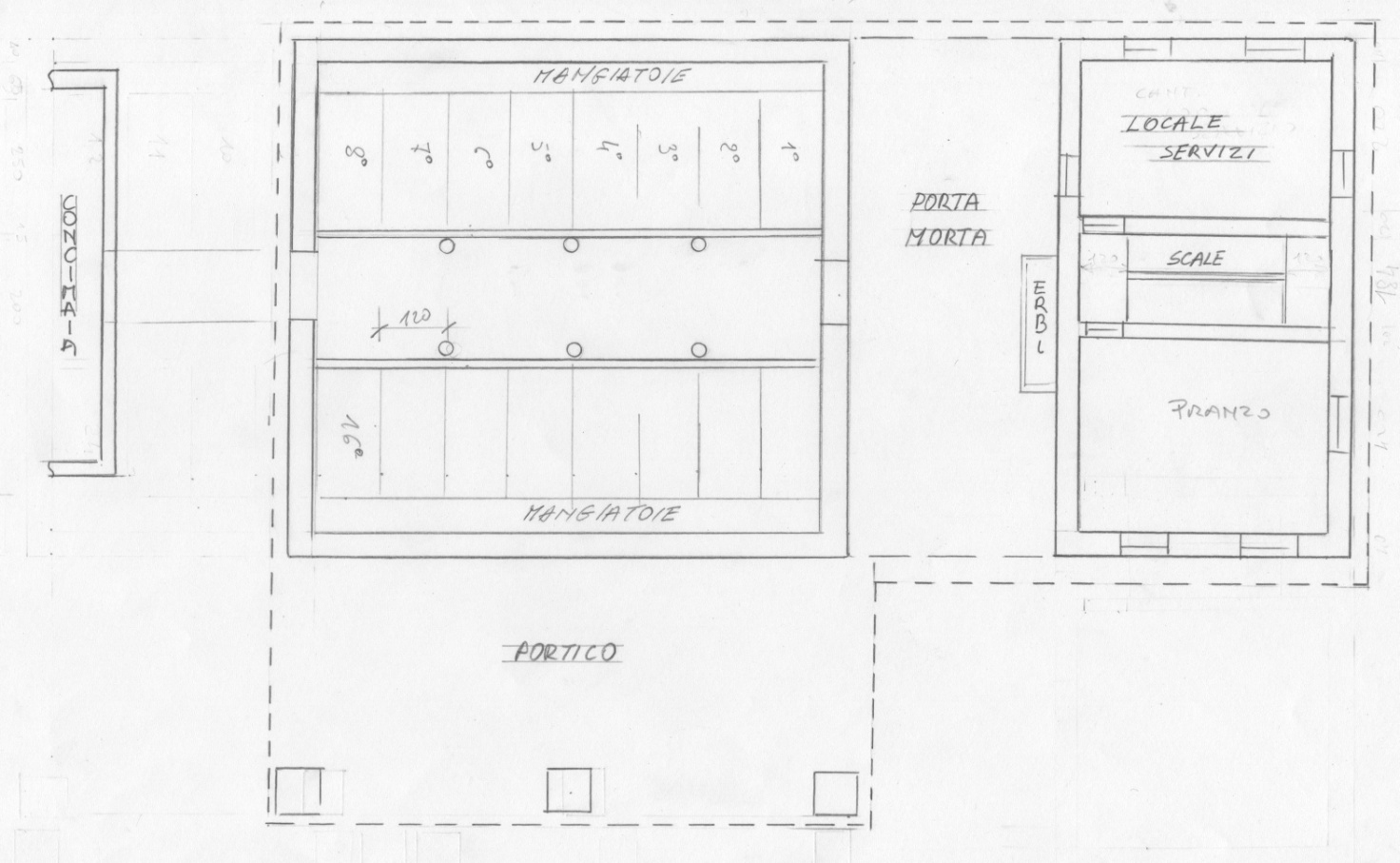

Premessa area abitazione - La fortissima trasformazione che ha subito l’agricoltura negli ultimi due secoli, ha inevitabilmente imposto un’analoga rivoluzione nell’organizzazione, dimensione e forma delle strutture edili. Nel Cinquecento le case contadine avevano generalmente un solo piano, spesso con tetto in frasche e nuda terra come pavimento. Sino alla prima metà dell’Ottocento la struttura edile dei poderi medio piccoli consisteva in poche stanze ad uso abitativo che spesso comunicavano con una piccola stalla, rendendo piuttosto promiscua la vita umana con quella animale. Nella seconda metà dell’Ottocento agricoltura cominciò a specializzarsi e l’allevamento del bestiame passò dal pascolo alla stabulazione fissa: questa scelta rese necessaria la costruzione di fienili e stalle di dimensione decisamente più ampie. Da questa esigenza e da quella di migliorare la qualità della vita e l’igiene dei contadini, nacque un brillante modello di edilizia agricola che, pur diversificandosi a seconda della dimensione del podere, mantenne un certo modello strutturale, come esposto nell’allegato schema:

Il modello consta di una struttura primaria composta di due piani e di un annesso portichetto di servizio; la funzionalità si sviluppa come frutto di un moderno manuale di organizzazione aziendale, ottenendo i seguenti risultati :

L’area abitativa, pur presente nello stesso corpo di fabbrica, era decisamente separata da quella di stabulazione animale, infatti la porta morta, con la doppia apertura sui due fronti, manteneva uno spazio di aerazione tra le due zone;

La porta morta consentiva il facile accesso dei carri con il foraggio fresco da distribuire nelle mangiatoie, al riparo dalle intemperie. Sempre nella porta morta era alloggiata la vasca (erbi ) nella quale si pompava l’acqua dall’annesso "sambot" se il livello del pozzo lo permetteva, altrimenti con i secchi si pescava nel pozzo a camicia per abbeverare le mucche;

Il portico antistante il fienile ( posto a lato della stalla ) consentiva di riporre gli attrezzi e di scaricare l'erba e il fieno anche con il cattivo tempo.

La concimaia era posizionata di fronte alla stalla, da dove con una carretta si portavano le deiezioni e la paglia sporca delle lettiere. A ridosso di questo lato della stalla veniva spesso posizionato il cesso, il cui fondo era in comunicazione con una vasca che, a volte, coincideva con quella del colaticcio (tampa).

Il granaio, posto al primo piano (generalmente sopra la porta morta), custodiva il grano al sicuro e all'asciutto, anche se il trasporto dei sacchi, che pesavano 90 Kg, era molto faticoso.

Il fienile risultava aperto sul fronte rivolto al portico, chiuso sul lato opposto e su quello abitativo, mentre sul quarto lato la parete in mattoni era traforata, ovvero a gelosia, per permettere l’aerazione e quindi una migliore essiccazione e conservazione del fieno. Nelle stalle di notevoli dimensioni esisteva una botola che metteva in comunicazione il fienile con la stalla per consentire di scaricare il fieno direttamente vicino alle mucche.

L’annesso portichetto, luogo spesso polivalente, era costituito da due sezioni: una a piano terra con il porcile per il maiale e il primo piano destinato a pollaio, la seconda, strutturalmente separata da una parete, ospitava il forno per la cottura del pane, la fornasella per scaldare l'acqua per il bucato, preparare il cibo per animali, lavorare il grasso del maiale, lo strutto (doleg), la cicciolata e fare il sapone. Questa separazione dal corpo primario e il posizionamento sottovento, mantenevano le esigenze igieniche , ma anche una distanza di sicurezza tra il fienile e le fiammelle che uscivano dal forno e dalla fornasella.

L’aia era uno spazio antistante l’abitazione, posta a sud e senza edifici che facessero ombra. Era di forma generalmente quadrata, composta da una pavimentazione in mattoni, circondata da una cordonatura sempre in mattoni, ma di forma semicircolare. Questo spazio veniva utilizzato per la trebbiatura manuale del grano, l’essiccazione del granoturco e per altre attività

Le camere da letto erano situate al primo piano, sopra l’area abitativa del piano terra e allo stesso livello del granaio.

La cantina, generalmente non interrata, conteneva naturalmente la o le botti col vino, il tino per la fermentazione, il "navasol" e i relativi bigonci in legno. Solo più tardi arrivò la macchina per tappare e le bottiglie.

I pozzi erano del tipo a camicia, e generalmente dotati di pompa manuale (sambot) che non pescava oltre i 6 m, oppure di un secchio fissato con le corde ad una puleggia.

Nei poderi medio piccoli, la parte abitativa consisteva in due locali a piano terra, una scala e quattro locali al primo piano, uno dei quali era adibito a granaio. In alcuni poderi di maggiori dimensioni, oltre all’area abitativa riservata ai contadini, c'era la casa padronale, posta sul prolungamento dell’altra e ben lontana dalla stalla.

La stalla era generalmente composta da due file di circa 8-10 poste con le relative mangiatoie e il solco di scarico posti sui due lati del corridoio centrale. Nelle strutture di maggiori dimensioni, ai lati della stalla c'erano due porticati.

L’orientamento dell’edificio, prevedeva il lato lungo prevalentemente sull’asse est- ovest, con il portico rivolto a sud, ma la morfologia del terreno, la presenza di strade o strutture di edifici preesistenti, poteva portare a diversi orientamenti.

Il materiale usato per la costruzione consisteva prevalentemente in mattoni pieni. In alcune strutture che inglobavano edifici preesistenti potevano essere utilizzati sassi non tagliati (sino a fine ‘700) e, in caso di costruzioni esteticamente pregevoli, erano utilizzati sassi squadrati.

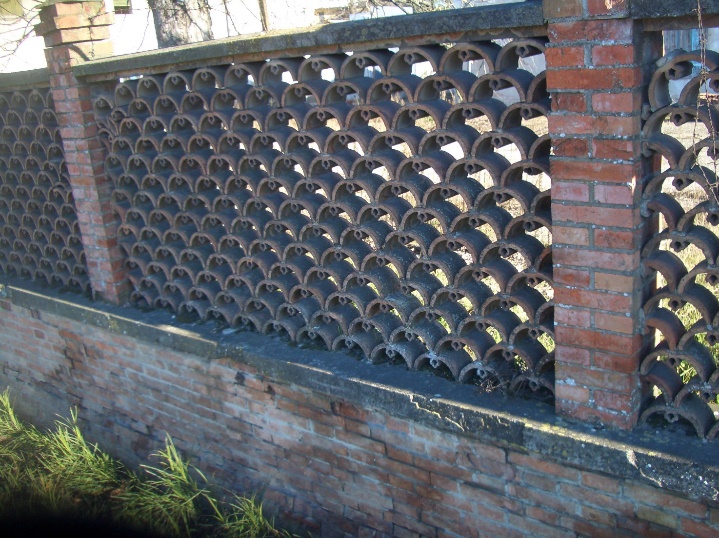

Le gelosie – La definizione si riferisce a pareti realizzate con un’alternanza di vuoti e di pieni, che venivano realizzate con materiali e forme diverse a seconda della destinazione d’uso. L’utilizzo più frequente avveniva nei fienili, ove per evitare che le fermentazioni del fieno giovane (appena portato nel fienile) portassero all’autocombustione, era necessaria una buona aerazione. Per questo mentre la parete verso l’abitazione civile era inevitabilmente ben compatta, quella opposta veniva spesso costruita nella forma detta a gelosia. La struttura di queste pareti, spesso alta più di sei metri, era decisamente debole, pertanto si innalzavano delle mini colonne interne per il rafforzamento.

Questa tecnica era utilizzata anche nei muri di cinta, in alternativa alle costose inferriate o a alle reti metalliche. Ma il nome gelosia certamente non deriva dagli utilizzi sopra descritti, ma dall’uso di questa tecnica per isolare il terrazzo della villa padronale dalla vista dei passanti o dei contadini. Infatti mentre dal terrazzo avvicinandosi alla parete si aveva un’ampia visione degli spazi esterni, dal basso la gelosia impediva la visione degli spazi interni.

|

|

|

|

| Fienile |

Muretto di cinta |

Muretto su terrazzo |

Cosa resta oggi di tanta efficienza? - Per fortuna, o purtroppo, non resta nulla! Per la moderna agricoltura che si avvale di tanta terra, tante macchine, ma di poche persone, le stalle ottocentesche sono troppo piccole. I fienili sono anch’essi piccoli, ma soprattutto inadatti ad ospitare le rotoballe di fieno da 700 Kg cadauna che rischierebbero di far crollare il soffitto.